エペソの手紙はどのような背景で書かれたのでしょうか。誰がこの手紙を書きどのような人々が受け取ったのでしょうか。エペソの手紙の背景と古代ローマ帝国の文化的背景を知ることにより、エペソの手紙の神学をより深く理解できると思います。

著者問題

2世紀の原始教会の指導者たちは、エペソの手紙がパウロに書かれたという点で一致しています。(イグナチオ、エイレナイオス、ポリュカルポス)。ところが近代に入ると、多くの学者たちがそろって「パウロの著書問題」として疑問を投げかけ始めました。そのいくつかの理由を、ここで挙げてみます。

パウロが著者であることを疑う理由

- パウロの他の手紙は、ある特定の教会、あるいは人物に宛てて書かれています。随所に手紙の目的、意図が明確に記されています。しかし、エペソの手紙にはその特徴が見られません。この問題は、エペソの手紙が書かれた背景を考察して解決する必要があります。

- エペソの手紙は、他の手紙のギリシャ語と違ったスタイルで書かれている、と指摘されます。確かに、多少の違いはありますが、その違いはパウロのどの手紙にも見られることです。パウロが著者でないという証拠には、なりえません。

- エペソの手紙は、コロサイの手紙と内容が似ていることも指摘されます。偽者がコロサイの手紙を読んで、まねてエペソの手紙を書いたのではないかという疑問です。確かに内容は似ているますが、大きな違いがあるのも事実です。コロサイの手紙は、「イエス・キリストの権威とクリスチャン生活」を強調しています。一方、エペソの手紙は、「神の計画における教会とクリスチャン生活」に焦点を当てています。

- エペソの手紙の神学的強調点が、パウロの他の手紙と違うと主張されます。しかし、この論点は非常に弱いです。なぜなら、それぞれの手紙が、違った教会または人たちに違った目的で書かれているからです。エペソの手紙の神学的強調点が他の手紙と違うのは、当たり前なのです。

著者問題の結論

2世紀の文献が証言しているように、パウロがエペソの手紙を書いたのは間違いありません。読者の皆様は、エペソの手紙を読むことにより、多くの深い神学的な恩恵を受けます。ごいっしょに読んでいきましょう。

さらに、パウロの他の手紙(ローマの手紙、第一、二コリントの手紙など)を合わせて読めば、パウロが主張する主イエス・キリストにある恵みの全体像が明らかになり、多くの祝福に満たされます。

手紙を受け取った人々

エペソの教会宛てに書かれた手紙ではない可能性

手紙を書いたのはパウロであると結論づけましたが、手紙の受取人の問題は、少し難解です。エペソ1章1節には「忠実なエペソの聖徒たちへ」と書かれていますが、現存するもっとも信頼できる古い三つの写本(シナイ、ヴァチカン、チェスター・ビーティー・パピルス)にはエペソという単語はありません。

しかし、他の大多数の写本には「エペソ」が含まれています。写本の数の多さから、伝統的にこの手紙は「エペソの手紙」と呼ばれてきました。 新約聖書には数千の写本が現存しており長い年月の間に手書きのコピーがされてきました。それらの写本間に違いがあるのは、様々な理由が考えられるが珍しい話ではありません。しかし、近代の大多数の学者たちは、古い三つの写本に「エペソ」と書かれていないがゆえに、この手紙は教会間でまわし読みされるようにと書かれたのではないかと推測しています。確かに、この推測には説得力があります。

エペソの手紙の文脈を考察してみる

パウロは、エペソで三年間宣教活動を行っています。(使徒19章1節―20節)。このことからも、パウロはエペソの教会の状況を詳しく、熟知していたでしょう。にもかかわらず、この手紙には、エペソの教会の兄弟姉妹に宛てているという証拠は皆無に近いのです。エペソの教会の状況や情報は、まったくありません。

パウロは、手紙を受け取っているクリスチャンの名前さえ挙げていません。この事実を、他の手紙、たとえばローマの手紙の内容と比べてみましょう。ローマの手紙も、エペソの手紙と同じように「神学大綱」のような特質をもっていますが、ローマ書全体には、パウロのローマ教会の人々への熱い思いが伝わってきます。ローマ16章では、一人一人の名前を挙げて挨拶を送っていますが、エペソではそのような挨拶がいっさい見当たりません。

パウロが、手紙を受け取った一人一人を、個人的に知っていたかどうかは疑問です。受取人の大まかな信仰的な背景、たとえば異邦人クリスチャンであったという程度しか書かれていません(1章15節、3章2節、4章21節)。この意味では、パウロはどのような人たちにこの手紙を書いているかを承知していたことになります。しかし、1章15節を読むと、パウロは彼らの信仰を聞いていたのであって、彼らに福音宣教したのではないことがわかります。では、エペソの手紙は、どのような背景で書かれたのでしょうか。

エペソの手紙の時代背景

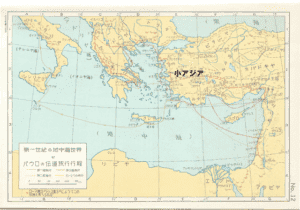

パウロは、獄中からエペソの手紙を書きました(3章1節、4章1節、6章20節)。さらに6章21節を読むと、パウロはこの手紙の配達人としてテキコを遣わして、受取人に届けさせているのがわかります。テキコは、おそらく同時期にコロサイの手紙をコロサイ教会に届けています(コロサイ4章7節)。小アジア現在のトルコ西部に位置する出身のテキコ(使徒20・4)は、小アジアの地理に詳しかったと思われます。

エペソの手紙とコロサイの手紙が同時期に書かれているとすれば、二つの手紙の内容が似ているのは不思議ではありません。

エペソの手紙を書いた後、パウロはテモテの手紙を書きました。そのテモテの手紙には(2テモテ4章12節)、テキコをエペソに遣わしたと書かれています。エペソの手紙を届けさせた時を指しているのかもしれません。

パウロの獄中

パウロはカイザリアで二年間(使徒24章27節)、ローマでおそらく二年間(使徒28章16節‐30節)獄中にいました。どちらの獄中期間に、エペソの手紙は書かれたのでしょうか。パウロは、ローマでは比較的自由が認められていました(使徒28章30節-31節)。

このため、外部の人間と通信を保つのは容易であったと考えられます。この点を理由には、「パウロはローマにおいてエペソ、コロサイ、ピレモンを書いた」とほとんどの学者の間では推測されています。

エペソの手紙が書かれた経緯

限られた情報で歴史的な経緯を推測するのは困難ですが、おそらくコロサイ、ピレモン、エペソの手紙は、次のような状況で書かれたと思われます。

- ローマで獄中であったパウロは、オネシモに出会い福音を伝えました。

- この時、パウロはオネシモの故郷であるコロサイにある教会の問題を聞いたのです。

- そしてオネシモとテキコを手紙と共にコロサイ教会に送りました。(コロサイ4章7節-9節)。

- この後、パウロは、オネシモの主人であるピレモンにオネシモを送り返すために、ピレモンの手紙を書きました。

- パウロは、小アジアにある多くの異邦人教会が直面する諸問題には精通していました。それらの問題を総括する意味で、「神の計画における教会とクリスチャン生活」というテーマでエペソの手紙を書いたのです。

- パウロは、この手紙に「エペソ」とは書きませんでしたが、後に受け取った人々は小アジアでもっとも中心的な都市であったエペソを受取人の代表のように書いたのかもしれません。この理由で、一番古い写本にはエペソとは書かれてはないのではないでしょうか。

エペソの手紙が書かれた年代

結果として、伝統的に「エペソの手紙」と呼ばれるようになったと思われます。パウロが、ローマに獄中していた時期を59年から61年とすると、パウロは61年にエペソの手紙を書いたと考えられます。

一般的には、エペソの手紙を理解するうえで、その歴史的背景はあまり重要視されません。というのも、ある特定の教会に書かれている手紙ではなく、巡回の手紙のような性質があるからです。しかし、少なくとも1世紀における小アジアの異邦人気質については、エペソの手紙を理解するうえで重要であると強調すべきです。この注解では、異邦人文化が関連する聖句の解説で、詳しく述べていくつもりです。

- 関連記事 1テモテへの手紙1章 福嶋正剛 伝道者

- 外部リンク エフェソスーWikipedia