イエス・キリストは、古代ユダヤ教の教派が確立した時代に宣教を始めました。ユダヤ教の教派の一つ、パリサイ派や律法学者たちがイエス・キリストの権威を疑い、議論を挑んでいたのです。その記録が福音書に示されています。ですから、古代ユダヤ教の教派と信仰がどのようなものだったかを知ることは、福音書を正しく理解する上で非常に大切です。またパウロが書いている手紙や使徒の働きにも、当時のユダヤ教信者やユダヤ人クリスチャンに対処しなければならなかった記録が残されています。この記事ではユダヤ教の教派と信仰について学びます。

古代ユダヤ教の発展の経緯

セレウコス朝の下では、ユダヤ人たちの神殿は完全に神聖は失われていました。ギリシャの神々にいけにえがささげられ、エルサレムの神殿はギリシャ宗教と神殿と全く同じになっていました。このような状況の中で、マカベ一族が反乱を起こしたのです。古代ユダヤ教の歴史

前140年頃から自由を勝ち取ったユダヤ人たちは、聖書に基づく礼拝を復活したいと望みましたが不可能でした。ユダヤ人たちの礼拝が、ギリシャ宗教と完全に融合していたからです。この時点でユダヤは神様の民としてのアイデンティティを失っていました。パリサイ派は、イスラエルのIDを律法に従うことに求めました。律法が神様になってしまったのです。一方、サドカイ派は、神殿礼拝に信仰の礎を見い出そうとしました。

このような歴史的背景があり前1世紀のユダヤ教が発展していったと思われます。

パリサイ派

パリサイ派には2つの大きな柱がありました。それは律法(モーセ5書)と昔の人の言い伝えです。律法学者たちは、律法を実際の生活の事細かな部分まで適用し、律法に加えて新たな教理を書き上げたのです。たとえば、安息日は休日として律法で定められていますが、安息日にしてもよい事、してはダメな事を決めました。

律法学者たちの聖書解釈は、言い伝えとして聖書と同じ権威を持つようになったのです。パリサイ派の人々は、律法学者の解釈を伝承律法としてモーセ5書と同じように受け入れていました。こんなパリサイ派の人々に、主イエス・キリストは「あなたたちは、自分の言い伝えのために神の言葉を無にしている」と戒めました(マタイ15章6節)。

パリサイ派は、律法を尊重するという点で主イエス様と共通していました。しかし、パリサイ派は主イエス様とよく衝突しました。なぜでしょうか。主イエス様が、彼らの伝承律法と違うことを教えていたからです。その点、サドカイ派は神殿の権威だけが拠り所だったので、主イエス様との衝突がパリサイ派ほど多くはなかったと思われます。

サドカイ派

サドカイ派は、ユダヤ社会の上流社会につながりをもち裕福な祭司でした。サドカイ派はユダヤ教の一派でしたが、政治的な利益と不利益を天秤にかける政治的なグループと言った方が正しいと思います。そのためギリシャ文化を取り入れることも、政治的な利益があれば躊躇していました。

サドカイ派の影響力は神殿にありましたから、神殿が70年に破壊された後、彼らは影響力を失いユダヤ教から消えていきました。ちなみに、彼らは人間の自由意志を信じていましたが、死後の復活はないと信じていました(マタイ22章23節ー33節)。

クムラン派と新約聖書の接点

クムランの人々がいつの時代に生きたのかは、死海文書がいつ頃書かれたかによります。死海文書の分析によれば、クムラン共同体は前 2世紀か後1世紀まで洞穴生活をしていたと考えられています。クムランの人々は、ハスモン朝を支持していましたが、マカベ一族がエルサレムの礼拝を復活した後、政治的世界との関係を断ち切り洞穴生活を始めました。彼らは、マカベ一族の祭司職就任に抵抗しましたが、それもかなわず砂漠に逃れました。彼らの教理の特徴は、祭司職は正しい系列で受け継ぐべきであるという主張にありました。

主イエス・キリストは、クムラン共同体の存在を認識していたと思われますが、洞穴生活をしていたクムランとは接点がありませんので福音書には書かれていません。福音書とクムランとの接点として、もっとも可能性が高いのが、バプテスマのヨハネの存在です。次のいくつかの点は、ヨハネがクムラン共同体に住んでいたのでないかと思われる点です。(1)ヨセフィス(ユダヤ教の歴史家、37-120年)は、ヨハネのバプテスマをクムランの清めの儀式として説明しています。(2)ヨハネは正式な祭司から生まれた人です。(3)ヨハネの両親は年をとっていました(ルカ1章7節)。クムラン共同体の年老いた夫婦は、幼子を育てる習慣がありました。(4)ヨハネは荒野で宣教を始めました(ルカ3章2節)。

しかし、ヨハネのバプテスマは、主イエス・キリストの道を準備するための悔い改めのバプテスマです。クムランの清めの儀式とはまったく違います。ヨハネは、旧約聖書イザヤの預言を引用することにより、自分のミッションをハッキリと明言します。すべてのユダヤ人たち、すべての教派の人たちに、主イエス・キリストを受け入れるためのバプテスマを授けていました。

ユダヤ教の信仰と行い

唯一の神

ユダがバビロンによって捕囚の民になった後、ユダの人々は偶像礼拝をしなくなりました。4世紀以降、ユダの人々の神の概念は、プラトン(ギリシャ哲学)によって提唱された神の概念と融合していってしまいます。

ギリシャ、ローマ、ユダは、それぞれ違った世界観を持っていました。ギリシャは人間を軸にした世界観、ローマは律法を軸にした世界観、ユダは神を軸にした世界観を持っていたのです。ユダの人々は、神によってより分けられ選ばれた民族であると自覚していました。

古代ユダヤ教では神への敬意を示すために、2つのことが行われるようになります。(1)神の行いは文法的に受けの形で表現されるようになります。能動態だと、あたかも人間の行いのように聞こえるからです。ギリシャ宗教の神々が人間化している慣習に反して、このようなユダヤ教の慣習が生まれたと思われます。(2)神の名をみだりに唱えてはならないという律法から、神の名は発音されなくなります。Yahwehの代わりにギリシャ語のAdonaiが使われるようになりました。

イスラエル、選ばれた民

選ばれた民という概念は、捕囚の後、ますます強くなります。たとえば、エズラ書とネヘミヤ書では、異邦人たちとの交わりを完全に断ち切っています。ユダヤ教律法学者たちは、神によって選ばれた民のアイデンティーとして、割礼と安息日を順守するように主張しました。

またイスラエルの父であるアブラハムの信仰と行いによって、イスラエルは選ばれた民であると信じられ、この選民意識は、ユダヤ人たちが堕落していた時でさえ、受け入れていました。イスラエルの残された民であるユダは、アブラハムによって選ばれた民族であるという理由で、神の裁きを受けないと信じられていました。

律法と言い伝えの律法

前586年にエルサレムが陥落したのは、ユダヤ人たちが律法に従わなかったからだと信じられていました。そのため律法を学ぶことが、何よりも大切であるとされるようになりました(2バルク85章3節)。このような理由で、律法学者たちが誕生したのです(エズラ7章6節)。律法学者たちは律法を一字一句書き写し、もし間違えれば、世界を破滅するほどの重い罪であると解釈されていたのです。

言い伝えの律法は、どのように成立したのでしょうか。モーセの律法は、文字通りに解釈されるべきではなく、律法学者の解釈を基に適用されるべきだと考えられいたのです。そのため律法学者たちの解釈をまとめた書が必要だったのです。

またモーセは、モーセ5書の律法の他に3000の律法を神から啓示されていた、とユダヤ教の伝統では伝えられています。律法学者がその3000の律法を書き上げたものが、後に言い伝えの律法となったのです。これらの言い伝えの律法は、モーセ5書の律法と同じ権威を持っていました。

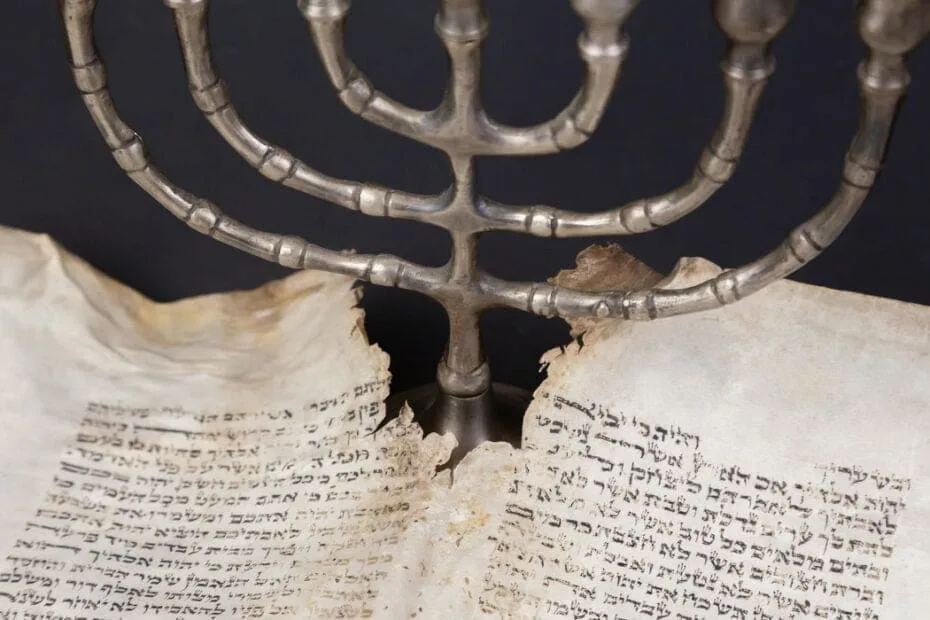

神殿

ヘロデ王は、前20年には神殿の建設を始めましたが、主イエス・キリストが宣教した時にもまだ続いていました(ヨハネ2章20節)。ユダヤ人の反乱が起きる前、63年に完成したと記録されています。エジプトにいたユダヤ人、サマリアにいたユダヤ人たちもそれぞれ神殿を建設しましたが、一般のユダヤ人にとってはエルサレムの神殿が、本家本元であったようです。また神殿に使われていた用具などは、すべて旧約聖書の律法に書かれているように配置されていたと記録されています。

神殿の運営は、神殿に払う税金によって賄われていました。ユダヤ人の成年男子は、すべて税金を払うように定められていたようです。主イエス・キリストが、神殿の商業化を戒めて神殿から商人たちを追い出しましたが、この行為を律法学者たちは神殿の権威を冒涜したと解釈したのです(マタイ21章12-13節)。パリサイ派やサドカイ派の人々は怒り心頭したに違いありません。

祝日

安息日は、ユダヤ人たちのIDともいえる祝日でした。安息日の順守は、ユダヤ人たちの救いの保証でした。つまり、ユダヤ人が異邦人から区別され、神によって選ばれた民であることの証明でもあったのです。

安息日は、休みの日でしたが、同時に神を礼拝する日でもありました。安息日に出来ること、出来ないことは、言い伝えの律法によって事細かに決められていました。パリサイ派の人々は、言い伝えの律法を守らない主イエス・キリストを見て、論争を挑み迫害をしたのです。

過ぎ越しの祭りは、10人以上の人数で家族の中で取られていたようです。次のような手順で行われていたようです。(1)ワインと水を合わせたものが4つ用意される。(2)祈りと共に最初の杯を飲む。この杯とともに、数種類のハーブを食べる。(3)2つ目の杯を取り息子が「この意味は何ですか」と聞くと、父親がイスラエルの歴史を語る。そして2つ目の杯を飲み干す。(4)種なしのパンを食べ、子羊の肉からとって食べる。そして祝福の杯を飲む。(5)4つの杯がとられ、詩篇115-118を賛美をして終わる。

ユダヤ教会堂

ユダヤ人たちが、いつ頃から会堂で集まるようになったかは定かではありません。捕囚の民として帰還した後に、おそらく集会が持たれるようになったのでしょう。考古学的には前3世紀には、会堂は存在していた痕跡が見られます。

会堂の意味は、元々集会そのものを指していましたが、後に会堂である建物を指すようになりました。会堂の集会は、10人の男性が集まることが条件であったようです。会堂での礼拝は、祈りと聖書の学びで成り立っていました。集会は、毎週、月曜日と木曜日に行われていたようです。

また会堂は、ユダヤ人たちにとって非常に重要な場でした。祈りの場所や集会の場所だけでなく、その地域の相談所の役割も果たしていました。また学校の役割も持っていたようです。

以上、古代ユダヤ教の信仰と行いを短くまとめてみました。ユダヤ教の信仰と行いまた慣習を知ることは、新約聖書を理解する上で欠かせないと私は思います。読者の皆様のお役にたてれば幸いです。

以上、ユダヤ教の発展と教派について解説しました。古代ユダヤ教の歴史も参考に読んでみてください。

参考文献

- Ferguson, Everett. Backgrounds of Early Christianity, 2nd ed. Grand Rapids: Wm B. Wwedmans, 1993.

- 桜井万里子、木村凌二。ギリシャとローマ。世界の歴史、第五巻。中央公論社、1997年。

- 村川堅太郎。ギリシャとローマ。世界の歴史、第二巻。中央公論社、1995年。

- 島田誠。古代ローマの市民社会。山川出版、1997年。